Rythmologie et rythmo interventionnelle

Publié le 30 avr 2025Lecture 7 min

Retour sur l’essentiel de la rythmologie en 2024

Frédéric SACHER, Président du groupe de rythmologie et stimulation cardiaque de la SFC IHU Liryc, Univ. Bordeaux, INSERM 1045, CHU de Bordeaux, département de rythmologie, Bordeaux

L’année 2024 a été riche dans le domaine de la rythmologie. La sélection des sujets comporte toujours une part de subjectivité, toutefois l’élément majeur fut la publication des recommandations ESC sur la fibrillation atriale (FA)(1). En plus de la prise en charge de la FA, nous aborderons l’ablation de FA en termes d’énergie et de stratégie, les prothèses cardiaques implantables ainsi que le développement durable dans notre discipline.

Fibrillation atriale

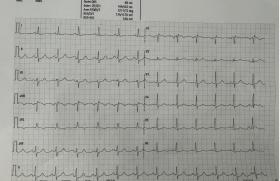

AF-CARE (figure 1)

Figure 1. Prise en charge globale des patients avec FA suivant l’acronyme AF-CARE publiée dans les dernières recommandations de l’ESC(1).

L’acronyme AF-CARE a été utilisé dans les dernières recommandations de l’ESC(1) pour résumer la prise en charge globale d’un patient avec FA. Il insiste sur la prise en charge des comorbidités, de l’anticoagulation pour éviter les événements thrombo-emboliques, du contrôle des symptômes (Reduce symptoms by rhythm or rate control) et enfin recommande une évaluation initiale et durant le suivi.

Concernant la prise en charge des comorbidités, son rôle essentiel est rappelé dans ces recommandations afin de limiter les épisodes de FA avec l’intérêt des inhibiteurs de SGLT2 en cas d’insuffisance cardiaque qui sont mentionnés avec une recommandation de classe 1. Lors de l’AHA 2024, donc après la publication des recommandations, l’étude ARREST-AF a été présentée en late breaking trial par R. Pathak. Cette étude a randomisé 122 patients (âge 60 ± 10, 67 % d’hommes, IMC 33 ± 5 kg/m2) devant bénéficier d’une ablation de FA avec un IMC > 27 et un facteur de risque cardiovasculaire additionnel. Les 2 bras consistaient soit en une prise en charge agressive des facteurs de risque cardiovasculaire, soit en une prise en charge habituelle. Une absence de récidive de FA à un an a été observée chez 41 patients (66 %) dans le groupe « prise en charge agressive » et 25 (42 %) dans le groupe « habituel » (HR 2,18 ; IC95% 1,25-3,70 ; p = 0,004). Les patients du groupe « prise en charge agressive » ont eu un profil de facteurs de risque significativement amélioré par rapport au groupe « habituel » (tableau 1).

Concernant l’anticoagulation, le score de CHA2DS2-VASc se transforme en CHA2DS2-VA et fait donc disparaître la controversée notion de sexe pour décider de l’anticoagulation. En cas de FA non valvulaire, l’anticoagulation est recommandée si le CHA2DS2-VA est = 1 (niveau de recommandation IIa) et si ≥ 2 (niveau de recommandation I). La question de l’anticoagulation chez les patients avec FA asymptomatique détectée uniquement sur une prothèse cardiaque implantable (< 24 h et jamais enregistrée sur un tracé de surface) a été discutée. Dans ce contexte il existe une recommandation de classe IIb pour l’anticoagulation, c’est-à-dire à discuter au cas par cas. Enfin, l’AHA, qui fut décidément riche en LBT de rythmologie, a vu la présentation de Lena Rivard (BRAIN-AF) qui visait à évaluer l’intérêt du rivaroxaban 15 mg chez les patients avec FA à bas risque thrombo-embolique. Cette étude a randomisé 1 235 patients entre rivaroxaban 15 mg ou placebo. Elle n’a pas montré de bénéfice avec un suivi moyen de 3,7 ans sur un critère combiné associant déclin cognitif, AIT ou AVC.

Ablation de FA

Les deux actualités dans ce domaine sont la question de l’énergie utilisée et celle de la stratégie optimale en cas de FA persistante. Le développement de l’électroporation, champ électrique sans effet thermique (ou presque), semblait sur les données initiales permettre un bien meilleur profil de sécurité et une meilleure durabilité des lésions. Deux études randomisées avec des systèmes différents d’électroporation ont montré une non-infériorité en termes d’efficacité et de sécurité avec des temps de procédure plus courts(2,3). Aucune fistule œsoatriale n’a été rapportée jusqu’à présent. Un nouveau type de complication a, en revanche, été mis en évidence avec cette énergie : l’hémolyse, qui peut survenir en cas d’applications très nombreuses. À l’inverse de la radiofréquence, les effets de ce type d’énergie sont très dépendants de la conformation des électrodes et des paramètres utilisés pour créer le champ électrique. Chaque système devra donc faire ses preuves en termes d’efficacité et de sécurité.

Stratégies dans l’ablation de FA

Le suivi à 2 ans de l’étude CASTLE HTx(4) montre que l’ablation de FA chez des patients sélectionnés avec FA symptomatique en insuffisance cardiaque terminale permet de réduire le critère combiné comprenant le décès, la mise sous assistance ventriculaire gauche et une transplantation cardiaque en urgence : 15,5 % vs 38,1 % (HR 0,33 ; IC95% 0,18-0,61 ; p < 0,001). Bien sûr, cela ne signifie pas qu’une ablation doit être faite à tous les patients en insuffisance cardiaque sévère, mais il faut au moins se poser la question et évaluer si le patient peut être un bon candidat.

Un problème soulevé par les patients lors des consultations pour ablation de FA est celui de l’arrêt des anticoagulants après une ablation sans récidive. Les recommandations sont claires, ils ne doivent pas être arrêtés quel que soit le résultat de l’ablation. Seul le score de CHADS-VASc et donc maintenant CHADS-VA compte. L’étude OPTION(5) a essayé de répondre à la question : Peut-on arrêter les anticoagulants après une ablation de FA sous couvert d’une occlusion de l’auricule gauche ? 1 600 patients avec CHADS-VASc ≥ 2 ont été randomisés entre ablation de FA + anticoagulants vs ablation de FA + fermeture de l’auricule gauche percutanée et donc arrêt des anticoagulants. À 3 ans, le critère primaire de sécurité (tous saignements en dehors de la procédure) montre une supériorité pour le groupe fermeture de l’auricule et une non-infériorité sur le critère secondaire saignement majeur. On retrouvait également une non-infériorité entre les 2 bras sur le critère d’efficacité primaire (décès, AVC ou accident thrombo-embolique). L’intérêt de la fermeture de l’auricule gauche dans cette indication devra être confirmé dans d’autres études avant une éventuelle généralisation, mais il s’agit d’une OPTION supplémentaire chez certaines personnes bien sélectionnées, en particulier à haut risque hémorragique.

Enfin, concernant la stratégie pour les ablations de FA, aucune n’avait montré sa supériorité comparée à l’isolation seule des veines pulmonaires. L’étude PROMPT-AF également présentée en LBT à l’AHA, est venue montrer qu’une stratégie associant, en plus de l’isolation des veines pulmonaires, des lignes atriales gauches avec l’alcoolisation de la veine de Marshall était supérieure à l’isolation des veines seules. Nous avons maintenant 3 études randomisées réalisées sur 3 continents montrant la même chose(6-8).

Prothèses cardiaques implantables

Les sondes, en particulier intravasculaires, sont le maillon faible des prothèses cardiaques implantables, dû au risque de fracture et d’infection. Il a donc été développé des stimulateurs cardiaques sans sonde. Nous étions limités aux stimulateurs cardiaques simple chambre jusqu’à pouvoir faire communiquer les capsules présentes dans l’oreillette et le ventricule. Concernant les défibrillateurs, pour limiter les problèmes de sondes intravasculaires, un défibrillateur avec sonde sous-cutanée est sur le marché, mais ne permet pas de stimuler.

L’étude MODULAR ATP(9) a testé la fiabilité d’un système combinant un défibrillateur sous-cutané communiquant avec un stimulateur cardiaque sans sonde (figure 2) afin de pouvoir stimuler en cas de bradycardie ou de faire des stimulations anti-tachycardiques.

Figure 2. Schéma du système associant un défibrillateur sous-cutané et un stimulateur cardiaque sans sonde pouvant communiquer sans fil utilisé dans l’étude MODULAR ATP(9).

Une autre étude novatrice concernant la télécardiologie a évalué la faisabilité de la surveillance et de la programmation à distance, des prothèses cardiaques implantables pour les patients habitant loin d’un rythmologue. Cette étude a montré que c’était non seulement faisable et sûr, mais qu’en plus ça diminuait le coût des transports, l’empreinte carbone et augmentait la satisfaction des patients(10).

Développement durable

Il s’agit d’un sujet important en santé et particulièrement dans notre spécialité interventionnelle consommatrice d’énergie, de produits dérivés du pétrole et métaux rares. Le groupe de rythmologie a donc publié un position paper sur ce sujet(11).

Une expérimentation concernant la réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique est inscrite dans la loi et devrait être menée courant 2025 dès que le décret sera publié. Elle concernera les cathéters d’électrophysiologie et de cardiologie interventionnelle. Un rapport détaillé de l’IGAS fait le point sur ce sujet https://igas.gouv.fr/sites/igas/files/2024-07/Rapport%20igas%20retraitement%20dispositifs%20m%C3%A9dicaux%20%28DMUU%29_1.pdf. Le groupe de rythmologie et de stimulation cardiaque de la SFC fera un point sur ce sujet sur son site internet (www.rythmologie.fr) dès le décret paru.

Compte tenu de la gravité des infections des stimulateurs et défibrillateurs, l’utilisation d’appareils recyclés est limitée aux pays dans lesquels les patients ne peuvent financer du matériel neuf. Alors que plusieurs registres évoquent la sécurité d’utilisation de tel matériel moyennant quelques précautions, l’étude MHYH, également présentée en LBT à l’AHA 2024 (Crawford T.) avait pour but de comparer les risques d’infection et de défaillance de stimulateurs cardiaques reconditionnés vs des appareils neufs. 298 patients ne pouvant se payer un dispositif neuf et avec une indication classe 1 de stimulation permanente ont été randomisés entre implantation d’un appareil reconditionné vs neuf. Les résultats préliminaires montrent une non-infériorité à 90 jours concernant les infections liées à la procédure (1,5 % vs 2,9 % reconditionnés vs neufs).

Enfin, concernant le développement durable, la Société française d’anesthésie réanimation a produit des documents avec des propositions concrètes afin d’aider à diminuer son empreinte carbone professionnelle. Ces documents peuvent être retrouvés sur le site https://sfar.org/comites/developpement-durable/fiches-pratiques/sfar-green/.

EN PRATIQUE

• La prise en charge globale de nos patients avec FA est primordiale. L’ablation de FA devrait faire partie d’un programme global de prise en charge du patient intégrant l’amélioration de ses facteurs de risque cardiovasculaires.

• L’ablation de FA est en pleine mutation avec le développement de l’électroporation qui rend l’isolation des veines pulmonaires plus simple et la recherche de la stratégie la plus efficiente pour les FA persistantes.

• Malgré les développements technologiques majeurs de notre spécialité, il est important d’être sensibilisé à l’impact environnemental du secteur de la santé et d’essayer de le limiter dans nos pratiques quotidiennes.

Liens d’intérêts : lectures pour Abbott, Biosense Webster, Boston Scientific, Medtronic

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :